D'où

vient le cirque

( simple)

le

cirque au temps des romains

Les romains avaient de nombreux jours

fériés, qu'ils utilisaient souvent pour voir des

spectacles: théâtre,mime,danse...

Ce qu'ils

préféraient était le jeu du cirque, il y

avait des courses de chars et des combats de gladiateurs.

Aujourd'hui le cirque est un

spectacle

mettant en scène des artistes

mais souvent également des animaux.

Les cirques ont généralement lieu sous un chapiteau.

Les activités du cirque sont : le

trapèze, le jonglage, le dressage de fauve...

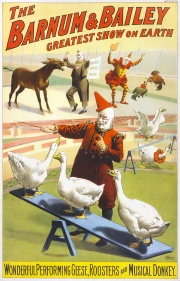

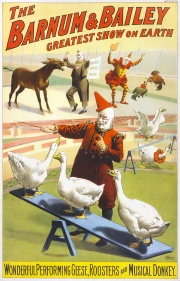

Une affiche d'un cirque (1900)

Les formations aux métiers du

cirque

Seuls deux écoles préparent au

diplôme des métiers des arts du cirque (DMA) d'un

niveau bac+2: l'école national supérieur des arts du

cirque (ENSAC) à Chalons en Champagne,et l'école

national du cirque Annie Fratellini.

Artistes du cirque

( Plus

compliqué

Pour les articles homonymes, voir Cirque

(homonymie).

Pour les articles homonymes, voir Cirque

(homonymie).

Un cirque, dans le

monde romain,

est un édifice public où étaient organisées

des courses

de chars et de

chevaux attelés ou montés, voire des courses

à pied, des combats de lutte ou de boxe, bien que ces

spectacles d'athlétisme

soient ordinairement réservés aux stades.

Sous l'Empire,

il y a un véritable engouement pour les chevaux et les

courses, 64 jours par an étant consacrés aux jeux du

cirque, contre 17 sous la République,

chaque journée comprenant 24 épreuves, voire plus1.

Cirque

Flaminius (Rome),

par Bartoli, 1699 :

vision raccourcie, mais explicite

Architecture

Plan du Circus

Maximus (Rome)

Plan du Circus

Vaticanus (Vatican)

L'oppidum

du Cirque

de Maxence

Plan d'un cirque romain

l’oppidum (bâtiment

comprenant les écuries et les stalles de départ) n'est

pas perpendiculaire à la piste, mais disposé en

oblique, de manière à compenser les handicaps

résultant des positions de départ plus ou moins

avantageuses.

La piste et les gradins

Le cirque romain était constitué d'une

piste oblongue (de forme allongée) sablée tournant

autour d'un mur bas central, et de gradins (cavea) construits

en maçonnerie, souvent sur arcades, ou plus simplement, en

bois ou même adossés sur un talus. Les places d'honneurs

étaient en marbre.

Le

mur : la spina

Le mur central (spina, pluriel spinae),

très peu élevé, mais large de plusieurs mètres,

était orné de marbres,

de statues et d'obélisques

ou de fontaines plus ou moins prestigieux. Les plus beaux obélisques

égyptiens

de Rome proviennent

des spinae des différents cirques.

Les

bornes : meta

Les extrémités du mur étaient

protégées par des bornes très solides (meta,

pluriel metae), autour desquelles tournaient les équipages

de chars,

avec auriges

(conducteurs de chars) et chevaux.

L'une des extrémités de la piste et des

gradins était en demi-cercle (sphendonè),

l'autre accueillait les stalles de départ (carceres),

inscrites dans un bâtiment d'écuries appelé

oppidum

(« la place forte »).

La tribune d'honneur

Une loge monumentale, aménagée

au-dessus d'une tribune, accueillait l'empereur ou les responsables

locaux, ainsi que les généreux commanditaires du

spectacle. Elle surplombait cette tribune offrant une meilleure vue

d'ensemble à ses occupants.

La tribune d'honneur communiquant directement au

palais impérial était nommée pulvinar à

Rome (dans le Circus

Maximus) et Kathisma à Constantinople (dans

l'hippodrome).

Quelques cirques romains

Article détaillé :

Liste

des cirques romains.

Place du Circus

Maximus, avec le Palatin

à droite de la photo

Cirques, stades, amphithéâtres et hippodromes

Trèves

possédait un cirque

(pour les courses

de chars), et un amphithéâtre

(pour les jeux

du cirque et combats de gladiateurs)

Il ne faut pas confondre les cirques,

hippodromes

destinés aux courses

de chars et de

chevaux, avec les stades

de Rome (piazza

Navona : stade

de Domitien), et des pays de tradition hellénique (Grèce

continentale, îles

Égéennes, Asie Mineure), de forme à première

vue similaire, mais destinés aux exercices d'athlétisme,

et donc de dimensions plus modestes et dépourvus de mur

central et de stalles.

Il ne faut pas non plus confondre les cirques

avec les amphithéâtres

(de forme elliptique, type Colisée

ou arènes

d'Arles, amphithéâtre

de Capoue), destinés aux combats de gladiateurs,

aux venationes

(spectacles de combats avec des fauves) et naumachies,

souvent nommés, un peu à tort, Ludi

circenses.

Mais il est vrai qu'en

latin, on a toujours appelé circenses les jeux de

l'amphithéâtre :

l'expression latine Panem

et circenses (« du pain et des jeux »)

comprenait tous les jeux, ceux de l'amphithéâtre

comme ceux du cirque. L'image du sport hippique utilisé comme

un puissant moyen de dépolitisation des masses et d'aliénation

de la population doit être nuancée car ces jeux qui

attirent beaucoup de monde peuvent être source de trouble

public et de manifestation politique envers l'organisateur des jeux2.

Obélisque de l'hippodrome

de Constantinople

Les obélisques

Des obélisques,

égyptiens ou non, décoraient la spina des

cirques romains : obélisque

du Latran provenant du Circus

Maximus, obélisque

du Vatican du cirque

de Caligula et de Néron, ou obélisque

de Théodose encore en place au centre de l'Hippodrome

de Constantinople.

Le cirque de nos temps

Pour les articles homonymes, voir Cirque

(homonymie).

Pour les articles homonymes, voir Cirque

(homonymie).

Pour les articles ayant des titres homophones, voir CIRC

et Sierck.

Pour les articles ayant des titres homophones, voir CIRC

et Sierck.

Cet article adopte un point de vue régional

ou culturel particulier et nécessite une internationalisation

(décembre 2016).

Merci de l'améliorer

ou d'en discuter sur sa page

de discussion ! Vous pouvez préciser les sections à

internationaliser en utilisant {{section

à internationaliser}}.

Chapiteau

du cirque Barum en Allemagne.

Un cirque est une troupe d'artistes,

traditionnellement itinérante, qui comporte le plus souvent

des acrobates,

propose des numéros de dressage

et de domptage

d’animaux et donne des spectacles de clowns

et des tours

de magie. Plus généralement au XXIe siècle,

le cirque est un spectacle

vivant populaire organisé autour d’une scène

circulaire. Le terme cirque vient du latin circus, en référence

à une enceinte circulaire.

Ses caractéristiques ont eu beaucoup

d’évolutions dans le temps. Aujourd'hui, le cirque

existe sans sa scène circulaire, en salle ou dans des lieux

particuliers, aux côtés de pièces de théâtre,

de danse, etc. La dénomination cirque s'est « réduite »

à la seule pratique d'une discipline de cirque (acrobatique,

aérienne, équilibres, manipulation/jonglage, etc.).

Avec l'apparition des écoles de cirque en France et à

l'étranger à la fin du XXe siècle,

et une opposition

croissante à l'utilisation d'animaux sauvages dans ces

spectacles, les artistes de cirque se sont émancipés

de la famille traditionnelle et très peu d'entre eux sont des

enfants de la balle. La dénomination est d'ailleurs un sujet

de discorde depuis les années

1970 entre les puristes du cirque traditionnel et les

avant-gardistes qui utilisent le même mot pour exercer un art,

finalement, très différent.

En pratique, 90 villes

françaises ont éliminé les cirques utilisant des

animaux captifs à des fins commerciales1

Historique

La conception occidentale du cirque s’inspire

d’une façon ou d'une autre des jeux

antiques romains ainsi que des bateleurs et troubadours

du Moyen Âge.

Le terme cirque vient du mot latin circus, « cercle »

relative à l'enceinte circulaire où se pratiquait les

activités du cirque antique.

La première représentation d’un cirque moderne

à Londres

date du 7 avril

17682

et est l'œuvre de Philip

Astley. Vétéran de retour d’Amérique,

il décide de représenter des spectacles équestres

avec des démonstrations d'acrobatie dans la Philip Astley's

riding school, école équestre dans laquelle est

construite la première piste circulaire pour pouvoir tenir les

chevaux depuis le centre, au bout de la chambrière (fouets à

long manche utilisé par les dresseurs de chevaux) dont la

longueur a déterminé la dimension internationale du

diamètre de la piste, 13,50 m3.

Le mariage du monde équestre militaire et du monde forain

autour du cercle est établi lorsqu'Astley égaye son

spectacle par des bateleurs, pantomimes et autres voltigeurs,

ajoutant des sièges et un toit conique à son anneau en

17734.

Cette nouvelle forme de spectacle, fondée essentiellement sur

des exercices équestres, est ensuite introduite en France en

1774 par Astley qui y ouvre le premier établissement

circassien stable et fixe, l'Amphithéâtre

Anglais, établissement repris en 1807

par Antonio

Franconi et ses descendants5.

C'est seulement au XIXe siècle lors des vagues de

colonisation que sont introduits en France et en Allemagne les

premiers animaux sauvages, le domptage étant créé

selon la tradition en 1819

par l'écuyer Henri

Martin qui soumet un tigre de la ménagerie Van Aken en

Bavière

et imagine une méthode alliant la violence et la douceur6.

Déjà à l'époque Monsieur

Loyal, maître du manège et présentateur du

spectacle de cirque, véritable fil rouge et repère

entre les numéros, était déjà présent7.

Cirque à l'ancienne

Cirque Franconi : exercices d'écuyère,

époque du Consulat.

Le

régime libéral de la Troisième

République en France favorisa la démocratisation

des loisirs. Si le théâtre restait le type de spectacle

le plus légitime, le cirque fit alors l'objet d’un fort

engouement car il touchait deux types de publics : les

aristocrates qui se reconnaissaient dans les écuyers incarnant

l'aristocratie du cirque et l'art équestre, élément

central dans l’identité collective de la noblesse depuis

le Moyen Âge,

et le peuple attiré par le spectacle des troupes ambulantes

qui sillonnaient la France8.

Sous l’impulsion de Théodore Rancy, les cirques « en

dur » se multiplièrent alors dans les grandes

villes françaises9.

La famille Franconi fonda successivement, à

Paris, trois théâtres de cirque portant le nom de

« Cirque

Olympique » :

Dans leur premier, les Franconi présentaient,

à l'époque napoléonienne, des animaux sauvages

dans leur spectacle de cirque à l'ancienne constitué de

numéros équestres et acrobatiques. Le cirque existe

depuis toujours, mais des gladiateurs de jadis il ne reste plus que

le souvenir, car acrobates, jongleurs, mimes et clowns les ont

remplacés. Dans le troisième, la création en

1831 de la pantomime

à grand spectacle « Les Lions de Mysore »

marqua l'avènement du domptage

au cirque. Le dompteur Henri Martin fut engagé, avec ses

fauves, par les frères Franconi qui montèrent pour lui

cette pantomime dans laquelle les félins du dompteur

marseillais étaient présentés derrière un

treillage placé sur le devant de la scène.

En 1856, Théodore

Rancy fonda son premier cirque (chapiteau ambulant) à

Rouen, puis

construisit les suivants en dur : à Genève

(1875), Lyon (1882),

Le Havre (1887),

Boulogne-sur-Mer

(1888), Amiens

(1889), Rouen

(1893), etc.

Cirque

d'été aux Champs-Élysées, gravure du

XIXe siècle.

À la fin du XIXe siècle, Paris

connut plusieurs cirques sédentaires en activité :

le cirque des

Champs-Élysées (1841-1898), connu sous les noms de

cirque de l'Impératrice ou de Cirque

d'Été ;

le cirque Napoléon

(1852), l'actuel Cirque

d'Hiver acquis par les Bouglione

seniors en 1934 ;

le cirque Fernando

(1875-1972) qui devient le cirque

Medrano en 1897,

« le Théâtre des clowns » ;

le Nouveau

Cirque (1886-1926), cirque-piscine construit rue

Saint-Honoré (doté d'une piste transformable en

piscine pour les pantomimes nautiques) ;

le cirque Molier, fondé en 1880 par Ernest

Molier (1850-1933)10,

près du bois de Boulogne, rue

Benouville à Passy.

Lors des deux représentations annuelles, artistes et

aristocrates se mélangent sur la piste, pour des numéros

où les chevaux ont la part belle11 ;

l'Hippodrome

au pont de l'Alma, inauguré en 1877, mêlant lions,

éléphants et courses de chars, qui ferme en 1892, et

auquel succède en 1894

l'Hippodrome du Champ-de-Mars, puis, en 1900,

l'Hippodrome

de Montmartre.

Le dernier cirque stable à ouvrir ses portes

dans la capitale française fut le cirque Métropole

(1906-1930) connu sous l'enseigne de cirque de Paris, lequel mit

souvent des dompteurs en vedette.

Cirque

traditionnel

L'éléphant Jack à l'Hippodrome

de Paris (1885).

Le cirque-ménagerie succéda au cirque

équestre du XIXe siècle.

Fondé en 1854 par une famille anglaise, les

Pinder, le Cirque

Britania traverse la Manche dès 1868 et prend le nom de

cirque-hippodrome des frères Pinder. Les convois étaient

tirés par des chevaux.

La fusion cirque-ménagerie fut popularisée

par le cirque anglais de Lord George Sanger entre 1856 et

1870, à l'époque où sa collection d'animaux

exotiques a été la plus importante parmi les ménageries

ambulantes de Grande-Bretagne.

À la fin du XIXe siècle et au

début du XXe siècle, Barnum et ses successeurs,

aux États-Unis,

donnèrent un nouvel essor au cirque.

Scènes de cirque autour de 1891.

En 1871, Phineas

Taylor Barnum, avec ses associés William Cameron Coup et

Dan Castello, exploita le premier Cirque Barnum englobé dans

un ensemble voyageant par le train et réunissant musée

de curiosités, ménagerie, convoi et chapiteau.

Allié avec

James

Anthony Bailey, en 1881, il créa le premier chapiteau à

3 pistes qui prit le nom de « Barnum & Bailey

Circus » en 1887. Le cirque géant effectuera

une grande tournée dans toute l'Europe de 1897 à 1902.

Les frères Ringling, en 1907, rachetèrent

le cirque Barnum & Bailey pour l'associer au leur, le

Ringling Bros. Circus, fondé en 1884, et former, en

1919, le plus grand chapiteau du monde : le Ringling

bros. and Barnum & Bailey circus, The Greatest Show on

Earth.

Le Cirque Carl

Hagenbeck, fondé à Hambourg en 1887 sous le nom de

« Cirque international et Caravane cingalaise »,

a voyagé dans le monde entier, avec une ménagerie

importante, en complétant ses représentations par des

exhibitions zoologiques et ethnologiques, et a existé jusqu'en

1953.

Le Wild West Show de Buffalo

Bill, créé en 1884, effectua une tournée en

Europe en 1889 et en 1905. Le spectacle de l'Ouest

américain marqua longtemps les esprits notamment en France

où Sampion Bouglione

père récupéra un stock d'affiches du

véritable héros du Far

West, acquit en 1926 un grand chapiteau d'occasion et lui donna

le nom de « Stade du Capitaine Buffalo Bill ».

Le Cirque Sarrasani, créé en 1902 à

Dresde en Saxe,

impressionna l'Allemagne

et l'Amérique

du Sud par le prestige de son directeur le « Maharadjah »

Hans von Stosch-Sarrasani, Chevalier de l'Ordre Impérial

Persan du Lion et du Soleil, par l'organisation de ses installations

(caravanes, écuries, ménageries, tentes et chapiteaux)

et par le faste de ses spectacles qui se déroulaient, à

partir de 1918, sous l'un des plus beaux chapiteaux de structure

ronde et sur une piste de 17,5 mètres de diamètre.

En 1919, les frères (Friedrich, Rudolf, Karl

et Eugen) Knie transformèrent l'arène familiale à

ciel ouvert en un cirque sous chapiteau sous l’enseigne

« Cirque Variété National Suisse Frères

Knie ».

Le cirque s’est transformé en spectacle

exotique grâce à la présence d’animaux

sauvages et en fait sa notoriété (ou sa publicité)

par leur exposition lors d'une parade ou dans une ménagerie :

Entre les deux guerres mondiales, les cirques

français annexèrent à leur établissement

une ménagerie,

jusque-là spectacle forain. L'inverse se produisit également,

les ménageries foraines ajoutant un spectacle de cirque à

leur établissement. C'est aussi à cette époque

que les cirques français motorisèrent leurs convois

routiers. Ainsi s'imposèrent en France : le Zoo-Circus

des frères Court (1921-1932), premier grand cirque voyageur

français, le Cirque des 4 frères Amar (1924), celui des

4 frères Bouglione (1933), Pinder (1928-1972, direction

Charles Spiessert).

Le cirque-ménagerie se caractérise par

la présence de dompteurs ou de dresseurs d'animaux au sein des

fratries ou des familles de circassiens.

Alfred (frère

de Jules) Court forma en 1923 au Zoo-Circus son premier groupe mixte

de fauves intitulé « La Paix dans la Jungle ».

Les frères

Amar furent tous dompteurs : Ahmed, l'aîné des

Amar, présenta des tigres et des éléphants, Ali

des ours blancs, Chérif des lions et Mustapha, après

un accident avec un tigre, assura la direction du cirque.

Les Bouglione seniors

se spécialisèrent : Sampion comme dresseur de

chevaux, Joseph comme dresseur d'éléphants, Firmin

comme dompteur de fauves et Alexandre comme administrateur du

cirque.

Roger Spessardy (frère de Charles

Spiessert) fut dompteur de fauves chez Pinder et dirigea la

ménagerie.

À la veille de la

Seconde

Guerre mondiale, il circulait cinquante-quatre cirques, toutes

catégories confondues, par les routes de France12.

Après la Seconde Guerre mondiale, les cirques

français s'associèrent à la radio et à la

télévision, tels le Radio Circus puis Grand

Cirque de France (période 1949-1965) des Grüss-Jeannet

et Pinder ORTF

(1961-1969) avec le label de La

Piste aux étoiles. Pour corser leurs programmes, ils

mêlèrent le spectacle de cirque avec des éléments

étrangers à la piste : des présentateurs

vedettes, des prestations d'artistes de music-hall,

des exhibitions de champions sportifs et des jeux radiophoniques.

Autour des années 1970, les cirques français

les plus importants furent Amar (1973-1982, direction Firmin

Bouglione junior), Bouglione (les Bouglione juniors : Sampion,

Emilien et Joseph), Pinder (1972-1983, direction Jean Richard), Rancy

(1962-1978, création Sabine Rancy), Jean Richard (1968-1983),

Zavatta (1978-1991, création Achille Zavatta) ainsi que le

cirque à l'ancienne de la famille Grüss (1974, direction

Alexis Grüss junior).

Le cirque italien American

circus entama, avec son chapiteau à trois pistes, une

tournée en France, à la fin de l'année 1979, qui

fut suivie d'autres jusqu'en 1986. En 1981, le Cirque Bouglione prend

le nom d'American Parade, puis d'American Circus pour

contrecarrer son concurrent.

Des faillites retentissantes (Amar13

en 1973, Jean Richard en 1978 et en 1983, Rancy en 1978 et en 1987,

Achille Zavatta en 1991) et l'affaire American

circus14

en 1979 marqueront la « fin » du cirque

traditionnel en France et permettront son renouveau 15

.

Quelques

cirques sédentaires (cirques fixes ou cirques

d'hiver) subsistèrent16,

mais les établissements voyageurs furent très

nombreux17 :

en Europe

en Allemagne :

Busch-Roland, Hagenbeck, Althoff, Krone, Sarrasani, Barum ;

Roncalli ;

en Espagne :

Feijóo-Castilla ;

en Grande-Bretagne :

Bertram Mills, Chipperfield, Billy Smart ;

en Italie :

Togni, Orfei, Casartelli, Bellucci ;

en Suisse :

Knie, Nock, Conelli ;

en Belgique :

De Jonghe (qui tourna aussi au Congo belge) ;

en Amérique du

Nord

aux États-Unis : Ringling Bros

and Barnum & Bailey qui abandonna les spectacles sous

chapiteau en 1956, Clyde Beatty - Cole Bros, Carson &

Barnes, Vargas.

Nouveau cirque et cirque contemporain

Article détaillé :

Cirque

contemporain.

Scène de Dralion

présenté à Vienne par le Cirque

du Soleil.

Dans les années 1970, le cirque d'alors

s’essouffle, en mal de renouveau et aux prises avec une

certaine opposition

à l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques,

pendant que le mouvement du nouveau cirque fait son apparition

en France. Il est porté par la démocratisation du

cirque avec l’ouverture d’écoles de cirque agréées

par la Fédération

française des écoles de cirque. Le cirque s’ouvre

et se remet en question. Ce genre de spectacle qui s'est davantage

théâtralisé (comme Archaos,

Cirque

Baroque, Cirque

Plume, Zingaro,

la Compagnie

Mauvais Esprits, le cirque de Phare

Ponleu Selpak, La

Famille Morallès, Cirque ici - Johann Le guillerm, etc.) a

remis en question les conventions du cirque, dit désormais

cirque traditionnel, qui demeure cependant bien vivant,

assimilant certaines des innovations du nouveau cirque. Les

spectacles d'Arlette

Gruss, par exemple, adoptent des costumes et des musiques proches

de celles des québécois du Cirque

du Soleil tout en continuant à présenter des

numéros des disciplines traditionnelles, en particulier des

exercices de dressage. De plus avec la création des écoles,

des rencontres régionales et nationales sont instaurées,

ce qui donne au cirque des touches sportives et artistiques.

La nouvelle génération d'artistes des

années

1990 revendique désormais davantage que le nouveau cirque,

et s'appelle plus volontiers cirque

contemporain ou "cirque de création" (dans les

années

2000). Les frontières deviennent de plus en plus floues,

et les spectacles s'inspirent de plus en plus du mouvement de la

performance

ou encore de danse

contemporaine tout en s'éloignant du côté

spectaculaire ou sensationnel caractéristique du cirque

traditionnel ou même du nouveau cirque.

La

fin de Barnum

En janvier 2017, le cirque

Barnum annonce qu'il va fermer ses portes au mois de mai de la

même année, après 146 ans d'activité.

Cette décision, due à la baisse des recettes, elle-même

liée au fait que ce cirque ne montre plus de spectacle

utilisant des animaux

sauvages, est saluée

par les défenseurs des animaux18.

Liste de diverses spécialités présentées

Trapéziste.

Monsieur

Loyal

Acrobatie

Trampoline

Aérien

Clown

(Auguste, clown

blanc, bouffons,

burlesques...)

Contorsion

Dressage et domptage

d'animaux (aras

et perruches, autruches,

chameaux et

dromadaires,

chats, chiens,

colombes,

éléphants,

grands félins,

girafes, lamas,

otaries, ours,

serpents,

singes...)

Équestre

Équilibrisme

Fakir

Illusionnisme

Jonglerie

ce

texte vient de Wikipedia